La nascita delle Orecchiette

La nascita delle orecchiette è avvolta nel mistero. Il poeta latino Varrone parla delle lixulae, un tipo di pasta a forma rotonda con il centro concavo ottenuta con farina, acqua. MEDIOEVO Nel Medioevo, nella zona provenzale, si produceva una pasta simile alle orecchiette, le crosets. Con il grano duro si lavorava una pasta piuttosto spessa, che veniva […]

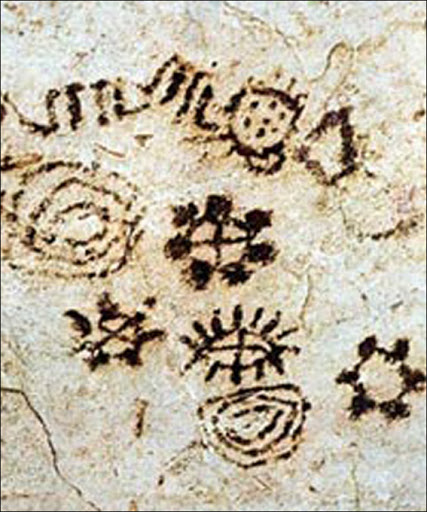

Porto Badisco. The cave of deers and extraterrestrials

#grottadeicervi #portobadisco #salento #extraterrestrial #pictograms #cave Porto Badisco, near Otranto, according to the myth, the first shore touched by Aeneas in his escape from Troy. Here is the Grotta dei Cervi, discovered only in 1970. Inside speleologists found rock paintings of the first inhabitants of the area who lived there 6 millennia ago, according to […]

Miti e leggende del Salento

Il passato del popolo salentino non si racconta solo attraverso i monumenti e i preziosi reperti storici ritrovati su tutto il territorio: c’è un’altra anima del Salento da scoprire, quell’ energia più irrazionale e fanciulla che cercava di dare una spiegazione a tutto quello che esiste e prende forma vitale. Piccoli ritagli quotidiani, in cui […]

La neve conservata – come nasce il gelato

Pare che il gelato sia stato inventato nel Medioevo dal solito italiano furbo che un giorno versò dello sciroppo su una palla di neve e fece la grande scoperta oggi trasformata in vera e propria industria. E’ però certo che il creatore del vero gelato fu il fiorentino Bernardo Buontalenti e che nel XVI secolo […]

Fuori strada…

Percorrere occulti sentieri come pastori sanno, tra rocce e colline e ciuffi d’erba, la strada dell’ovile; perdersi tra pietre grige, treppicare fra boschetti e piante cariche di essenze selvagge che effondono nell’aria aromi da stordire. E poi guardare lontano… E’ la Murgia. Ci vogliono gli scarponi per girovagare sulla Murgia e assaporarla. Per il castello […]

Le origini del tarantismo

Che le origini del Tarantismo siano da attribuire a Taranto e dintorni lo attestano molti scritti antichi, in particolare quelli dei viaggiatori stranieri che soprattutto nel Settecento e nell’Ottocento, nell’ambito dei loro “tours” nel Meridione d’Italia giungevano nella nostra città, e che avevano la preziosa abitudine di lasciare appunti, annotazioni, lettere a testimonianza delle loro […]

Il culto di Demetra

Il nostro primo racconto ci porta direttamente nel cuore della tradizione pugliese, origini lontane e quasi dimenticate. Cosa ci fa il culto pagano della dea Demetra nella nostra tradizione? Bhe, a dir il vero davvero tanto! Ma chi era Demetra? Demetra, figlia di Cronos e di Rhea Cibele, che i romani identificarono con la loro […]